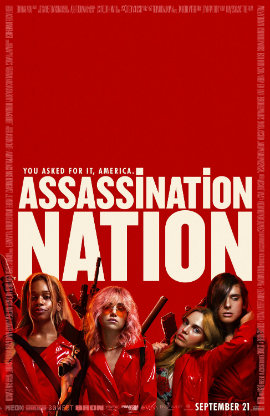

(Assassination Nation, EUA, 2018)

- Gênero: Ação

- Direção: Sam Levinson

- Roteiro: Sam Levinson

- Elenco: Odessa Young, Abra, Suki Waterhouse, Hari Nef, Colman Domingo, Danny Ramirez, Joel McHale, Maude Apatow, Cody Christian, Bill Skarsgård, Cullen Moss, Bella Thorne, Kelvin Harrison Jr., Anika Noni Rose, Jeff Pope

- Duração: 108 minutos

Sam Levinson é um diretor afoito e um roteirista igualmente ansioso por deixar claro aquilo em que acredita. País da Violência é seu segundo longa-metragem, depois do mais contido visualmente Bastidores de um Casamento (2011), e busca alcançar a metáfora de um mundo doente e perdido, focando na sociedade americana, mas servindo para o mundo todo.

Para chegar ao caos, Levinson o adianta e causa um desconforto que dificulta bastante a conexão com o filme. Ele mistura tudo que se pode imaginar: cartelas, narração, monólogos, referências, efeitos e mais efeitos, em um jornada contraditória que, ao mesmo tempo repele e cria curiosidade.

Quem conta a história é a adolescente Lily (Odessa Young, de Looking for Grace). Ela e suas amigas Em (a cantora Abra), Sarah (Suki Waterhouse, de Um Dia de Chuva em Nova York) e Bex (Hari Nef, de Mapplethorpe) vivem na cidade de Salem e têm uma vida normal para a idade, com hormônios à flor da pele, intrigas colegiais, fofocas e coisas do tipo. Logo no aviso ela anuncia que aquela será a história de como os moradores do local perderam completamente a cabeça. Há um jogo interessante ao usar a cidade de Massachusetts, onde aconteceu a caça às bruxas mais absurda das Américas, numa clara perseguição às mulheres que se comportavam diferente daquilo que era esperado pela sociedade. Se isso vem pelo texto, a imagem demonstra outra coisa ao remeter a O Iluminado, permitindo uma relação de isolamento, caos e loucura. O arremate vem com a bandeira americana em forma de máscaras.

Mesmo que pareça muito óbvio, o reconhecimento desses símbolos desperta em quem assiste ao filme uma espécie de conexão, pelo que se vê fora das telas, seja no que concerne à sociedade atual ou em pautas específicas, como o machismo. Enquanto a narradora diz que é difícil acreditar em suas palavras, esse conjunto visual grita que tudo não passa de algo que se conhece, obviamente exagerado pelos números, mas bastante real.

Se País da Violência começa bem nesse jogo entre o imaginário e o imagético, não se pode dizer o mesmo do que vem a seguir. Na incontinência de seu diretor e roteirista, o filme acha por bem antecipar suas cenas em forma de advertência, contrariando justamente a percepção. Por um lado é manipulador por achar que a audiência não conseguirá perceber situações tão óbvias, por outro é necessário caso isso aconteça. Com a incapacidade reinante de interpretação de texto, ser didático talvez seja inescapável. Entende-se, mas não se desculpa, uma vez que a fratura que isso traz à narrativa é grande.

Quando tenta retornar, assume uma estética completamente diferente – talvez seja melhor dizer que ele assume várias estéticas contrastantes – e transforma a convulsão adolescente em imagens. Da observação parte para a exposição, com vídeos verticais como snaps ou horizontais em redes sociais, reproduções de telas, jogo de luz, letreiros que simulam a troca de mensagens. As imagens se sobrepõem de maneira frenética, ora com a tela repartida, ora se transformando. A mesma ruptura está nas músicas, que saem do clássico para o techno, pop e reggae.

Deixando o quarteto de amigas livre em cena, não se preocupa em captar tudo tudo, mas em mostrar a dinâmica da relação. Mais uma vez irrita pelo didatismo de certos comentários, como “essas brincadeiras com estupro estão começando a me chatear” ou “homens que não chupam hoje em dia são sociopatas”, ou as cansativas e várias intervenções da narradora na determinação de uma sociedade que seria percebida com o desenrolar do filme. A abordagem se contraria, uma vez que há tanta liberdade para as personagens e tanto direcionamento no que não está em cena.

Enquanto vai batendo a cabeça na execução e na mescla de informações, há bons momentos de diálogo, como quando Lily conversa com o diretor da escola sobre autoimagem e padrões estéticos pré-definidos ou Bex fala de perseguição LGBTQI+ e a hipocrisia: “Pessoas como eu se matam todos os dias e fanáticos como ele não derramam uma lágrima. Ele não choraria por mim, então por que eu devo chorar por ele?”. Porém, o filme encontra mesmo sua força na metáfora. A chave está em momentos específicos.

“10% da população é cruel, 10% sente compaixão e os outros 80% podem ser persuadidos em qualquer direção… Mas é assustador pensar nisso, porque você não sabe quem é quem e como é fácil persuadi-los e, no final do dia, nada nos une mais do que uma boa tragédia”.

Isso nos leva ao agora. Ao poder dos dados e à manipulação social. O modo como os vazamentos afetam a imagem de alguém, podendo ser deturpados para que se crie uma campanha contra esta ou aquela pessoa, como no caso das fotos no celular do diretor da escola. O episódio é uma boa abertura para tratar da potência dos valores morais de uma sociedade como a norte-americana ou mesmo a brasileira. Tradição, família e propriedade, dogmas cristãos, definições de comportamento, machismo e racismo para todo lado. A mistura não está afastada do escândalo Cambridge Analytics, onde tudo isso foi jogado em um caldeirão para criar a realidade distópica em que vivemos hoje, onde a bandeira de ódio é a única respeitada. É quando, mais uma vez, surgiram as máscaras (o que está representado por elas no filme é bem interessante) e o ataque às instituições.

A associação é muito boa, e segue se sustentando a despeito dos desacertos de Levinson. Há, por exemplo, uma câmera inquieta e despropositada para filmar uma reunião de machos alfas e outra ótima ideia no quadro invertido com o fundo da bandeira nacional, mas destruída pela intervenção metalinguística da narradora. Como se para entender que aquilo fala de nós fosse preciso repetir isso.

“Cometeram um ato de terrorismo aqui na nossa cidade. A polícia, o governo e a mídia não têm poder ou são cúmplices. O resto do mundo está rindo de nós, sente prazer com a nossa humilhação. Agora isso vai acabar! Não vão nos humilhar mais. Não continuaremos indefesos… Se o governo não pode estabelecer lei e ordem, nós faremos isso, podem acreditar! Take Salem back!”

Não precisa ir muito longe para sentir que essa loucura em Salem é a mesma que provocou as eleições de Donald Trump lá ou Jair Bolsonaro aqui, não é mesmo? É no compreender o poder de manipulação e da criação de ódio que Brexits acontecem, que instituições são comumente desacreditada e a mídia é transformada em vilã. País da Violência vai buscar um universo restrito e bastante irreal por seu exagero para falar daquilo que está acontecendo no mundo.

Daí em diante o filme não tem outra opção que partir para as consequência ilimitadas da situação formulada. O quarteto do início surge numa referência a Delinquent Girl Boss: Worthless to Confess, criticando os avisos no começo do filme e a sanha norte-americana por armas e ainda mais violência. A conexão com os massacres do local no século 17, em uma nova roupagem e impossibilidade, é positiva. Porém, por querer ser catártico, País da Violência aposta na onda do justiçamento e promove ainda mais violência. Tem adrenalina e impressiona visualmente, mas o gosto amargo fica na boca.

De maneira óbvia, usa a quebra da quarta parede para mandar o seu recado de resistência e combate em um discurso que até tem potência, mas existe com o propósito de tentativa de reversão do quadro depois do caos. No clichê, cria uma adesão tardia ao movimento, como milhares de vezes visto no cinema, e se entrega ao óbvio centralizando todas as questões. “Vocês podem conseguir me matar, mas não podem matar todas nós”, diz Lily. “This is our house, this is our rules and we can’t stop” diz a letra não cantada da música que encerra o filme.

Em País da Violência não há esperança, e isso está claro no caminhar para a batalha final, mas também não há esperança aqui fora. Primeiro por não haver nenhum meio de conter a onda criada, depois, porque todas as representações geralmente apontam para o mesmo caos e destruição. O filme é confuso e nem sempre bem elaborado, mas a alegoria é eficiente. E entristece.

Um Grande Momento:

Sob o lençol.

Links