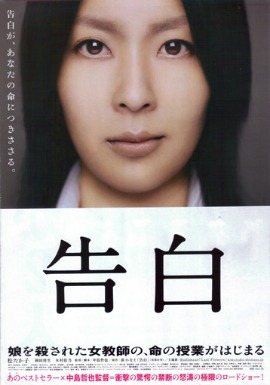

(Kokuhaku, JPN, 2010)

Direção: Tetsuya Nakashima

Elenco: Takako Matsu, Yoshino Kimura, Masaki Okada, Yukito Nishii, Ai Hashimoto

Roteiro: Kanae Minato (romance), Tetsuya Nakashima

Duração: 106 min.

Nota: 6

Sem se preocupar com interrupções e a falta de educação imperante na sala de aula, uma professora discursa para a sua turma indisciplinada. Com a voz impassível, ela vai narrando a vingança que começa a executar naquele exato momento. Descobre-se que aquela mulher acabara de perder sua filha de quatro anos e sabe que dois de seus alunos foram os responsáveis pela morte. Agora ela espera fazer com que eles paguem por isso da maneira mais dolorosa possível.

Assim começa o suspense psicológico Confissões. O choque da revelação desta vingança é pequeno frente ao mal-estar causado pela frieza daquela mulher e por suas ações, todas inesperadas se relacionadas com a delicadeza de sua figura e com o que se espera de uma professora primária.

Com uma narrativa não linear, o público vai conhecendo todos os fatos da história e as conexões entre os personagens. A intrincada trama começa então a fazer sentido e aquele choque dá lugar a uma espécie de pena pelo resultado que a morte da menina causou tanto na vida dos alunos descobertos, como na da professora-mãe.

Ainda que seja bem interessante, o filme acaba tropeçando no ritmo extremamente lento de sua primeira parte, no exagero de múltiplos narradores e nas muitas tentativas de criar quadros visualmente perfeitos, o que funciona até um certo ponto, mas pode cansar.

Isso não diminui a interessante história de vingança e nem apaga os muitos bons momentos do longa-metragem. Uma surpresa, que precisa de dedicação e paciência ao ser assistida, mas promete agradar a muita gente.

Um Grande Momento:

Descobrindo o primeiro passo da vingança.

Links

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=cmNvMrABGgs[/youtube]